CHAPITRE 4 – Domestication des plantes.

Aujourd’hui les plantes sont cultivées et utilisées par l’Homme, qui recherche certaines propriétés (saveur, rentabilité, couleur, forme, odeur …). Cependant, les caractères recherchés par l’Homme ne sont pas toujours présents chez les plantes sauvages.

Au cours de l’histoire, les plantes ont été sélectionnées et modifiées afin d’accentuer les caractères intéressants : on parle de domestication des plantes.

I- Conséquences de la domestication sur la biodiversité végétale.

A- La domestication sélectionne des caractères intéressants pour l’Homme, mais pas forcément pour la plante

TP1 : Comparaison de plantes sauvages et domestiquées + Correction

La comparaison d’une plante cultivée et de son ancêtre supposé montre des différences de caractères importantes La domestication fait donc apparaître de nouvelles variétés de plantes : c’est donc une source d’augmentation de la biodiversité.

La domestication consiste en une sélection des caractères intéressants pour l’Homme. Souvent les caractères avantageux pour l’Homme ne sont pas ceux avantageux pour la plante sauvage (baisse de fertilité, fragilité …).

Ainsi, la domestication va parfois à l’inverse des effets de la sélection naturelle.

Elle permet donc de faire émerger des variétés qui n’auraient peut-être pas survécu en milieu naturel, et permet donc une certaine forme de biodiversité.

Exemple : Chez le maïs, les graines restent accrochées à l’épi (favorisant la récolte par l’Homme mais défavorisant la dispersion des graines donc la reproduction) alors que chez la téosinte (plante proche mais non domestiquée) les graines se détachent.

Les différences de phénotype entre une plante domestiquée et son ancêtre sauvage supposé sont dues à des différences génétiques.

La domestication permet donc la sélection de génotypes différents des génotypes qui seraient sélectionnés dans un milieu naturel.

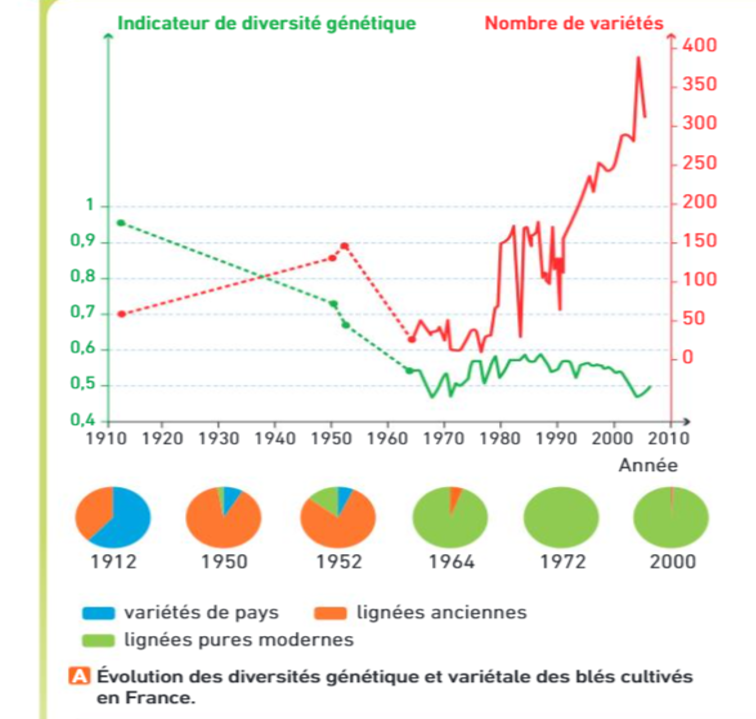

B- La domestication a entrainé un appauvrissement génétique global des plantes

Les processus de domestication ont entrainé une fixation des mutations les plus intéressantes pour l’Homme.

Les gènes n’ayant pas d’intérêt pour l’Homme ont donc été peu à peu perdus, entrainant une perte de diversité allélique et génétique chez les variétés cultivées

De plus, à partir du XXème siècle, la normalisation des critères de consommation et les législations agricoles ont entrainé une disparition progressive des variétés génétiquement diversifiées afin d’obtenir des produits de consommations standards : la domestication tend à uniformiser les plantes, ne gardant que les variétés les plus adaptées à l’usage humain.

C-Conséquences de la culture monovariétale

La perte de diversité génétique au sein des populations de plantes domestiquées a entrainé la culture sur de très grandes surfaces de plantes ayant des génomes proches.

Ainsi, si la souche de plante est sensible à une maladie ou un ravageur, toutes les plantes seront affectées.

Cela a entrainé depuis plus de 50 ans, l’usage intensif de pesticides, fongicides … Or, l’utilisation de ces produits, en plus d’être nocive pour la santé humaine et l’environnement, entraine le développement de souches de microorganismes résistants.

Aujourd’hui, d’autres pratiques sont encouragées, notamment la diversification des variétés cultivées.

II- Les effets de la domestication sur les populations humaines

TP2 : Atelier 1 + Atelier 2 + Atelier 3 + Correction

La domestication, en permettant le développement de l’agriculture, a contribué à la sécurité alimentaire (relative) de la population humaine. Cependant, les variétés cultivées actuelles sont souvent très consommatrices en eau, engrais, pesticides … posant des questions sur les stratégies à développer afin de préserver l’environnement

D’autre part, on observe dans les populations asiatiques et africaines, principalement consommatrices de plantes cultivées, une plus grande fréquence d’un allèle de la désaturase FADS2, responsable de la digestion des oméga 6 contenus dans les plantes. Cela illustre qu’au cours du temps, la domestication des plantes a constitué une pression de sélection sur la génétique humaine, notamment en favorisant, par sélection naturelle, les allèles permettant la digestion des nutriments issus des aliments cultivés.

Cela a donc engendré des variations génétiques entre les populations humaines en fonction de leur type d’alimentation.

Quels sont les processus de domestication ?

III- Les techniques de sélection végétale

TP3 : Techniques de domestication + Correction

A- La sélection empirique

Afin d’obtenir des plantes possédant des caractères recherchés, l’Homme peut sélectionner visuellement les plants les plus intéressants et n’utiliser que leur graine pour ensemencer les champs. Cela augmente la proportion des allèles intéressants pour l’homme dans la génération suivante.

Cette sélection visuelle (ou massale) correspond à un remplacement de la sélection naturelle par une sélection humaine.

B – Les croisements de lignées pures

Afin d’obtenir des caractères spécifiques chez une plante, l’Homme peut réaliser des croisements afin d’obtenir un maximum de génotypes intéressants.

Pour ceci, il faut posséder des plantes de lignées pures (= homozygotes pour le ou les allèles d’intérêt)

Elles sont obtenues par autofécondations successives de plantes possédant le caractère voulu : on augmente ainsi le taux d’homozygotie pour le gène d’intérêt.

Cependant cela affaiblit les caractères de la plante (on parle d’état dépressif).

On réalise alors des croisements entre lignées pures, ce qui crée des hybrides. Cela permet de combiner des caractères d’intérêt et de lutter contre l’état dépressif : on parle de vigueur hybride.

L’obtention de lignées pures et leur croisement pour former des hybrides sont deux techniques ayant permis de domestiquer des plantes en sélectionnant les caractères transmis à la génération suivante.

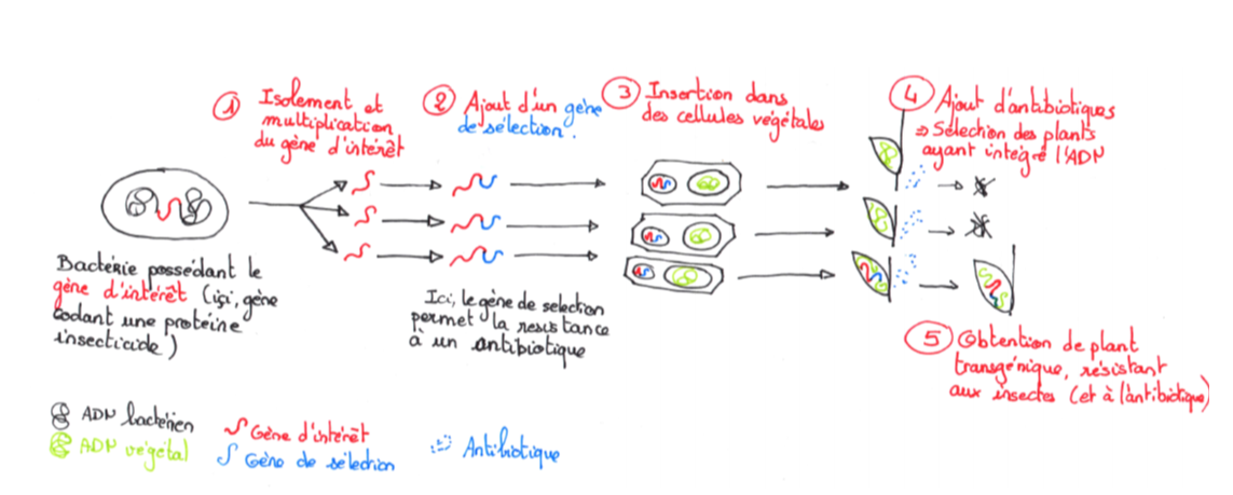

C – La transgénèse

Vidéo explicative de la transgenèse – Site Universcience.tv

La transgénèse est une technique permettant d’insérer un gène d’intérêt dans un organisme (qu’on appelle alors OGM : Organisme génétiquement modifié)

Pour cela, on réalise une construction génétique contenant le gène d’intérêt et des gènes de sélection et l’on insère cette construction dans le génome d’une cellule embryonnaire de l’organisme à modifier (en bombardant des microbilles sur lesquelles est accrochée la construction ou par des vecteurs viraux).

Des agents de sélection permettent de vérifier l’insertion correcte de la construction dans l’organisme.

Schéma des étapes de la transgenèse.

On obtient ainsi des OGM possédant un nouveau caractère intéressant pour l’Homme.

La vidéo explicative, merci Bio-logique