CHAPITRE 3 – Reproduction des plantes.

I- La reproduction asexuée et formation de clones

Activité – Reproduction asexuée

De nombreux Angiospermes ont la capacité de créer des clones d’eux-mêmes : on parle alors de reproduction asexuée ou de reproduction végétative.

Cette modalité de reproduction permet de coloniser rapidement le milieu de vie en créant des clones de la plante mère.

Cependant, comme il n’y a pas de rencontre de gamètes, ni de mélange d’allèles dus à des brassages, le patrimoine génétique des clones est identique à celui de la plante mère : cela peut entrainer des fragilités de l’ensemble du clone face à l’environnement ou à un pathogène.

En effet, si la plante mère possède un allèle apportant une fragilité, toute la population issue de cette plante héritera de la fragilité.

A- Processus permettant la reproduction végétative

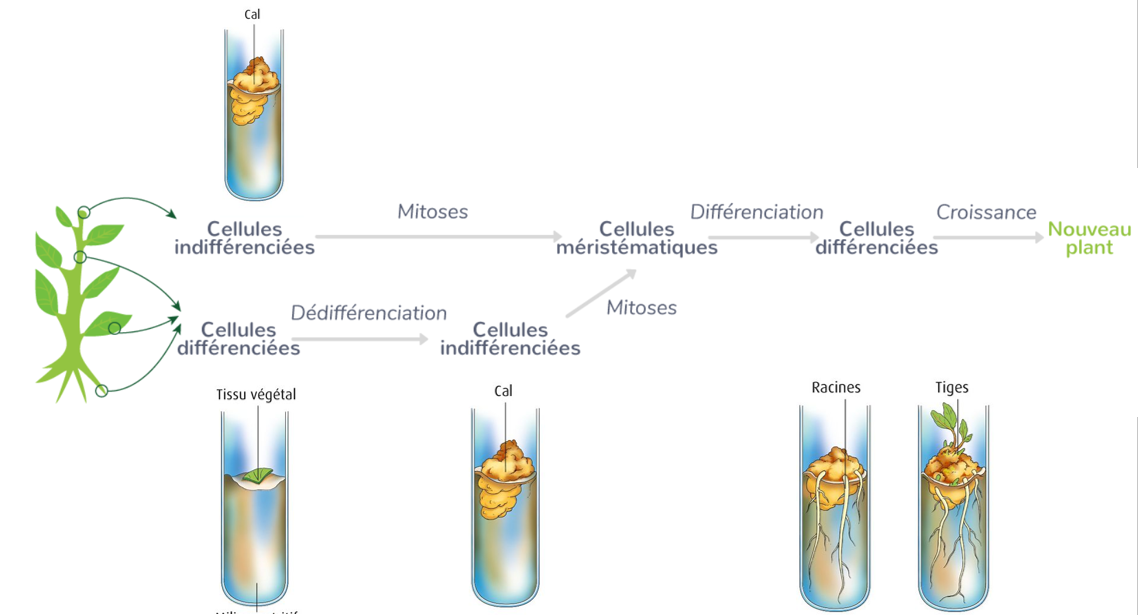

La reproduction asexuée se fait par des mitoses successives de cellules végétatives (= qui n’ont pas de rôle reproductif) (cellules de tige, de racine …).

Cela est possible car ces cellules sont totipotentes : cela signifie qu’elles peuvent redevenir des cellules indifférenciées, puis se redifférencier en n’importe quel type cellulaire en fonction des conditions (notamment hormonales) qu’elles rencontrent

Les nouvelles cellules indifférenciées ont une croissance indéfinie : ils peuvent théoriquement se diviser à l’infini car à chaque division, de nouvelles cellules sont recréées.

Ainsi, des cellules végétatives se dédifférencient, forment de nouveaux méristèmes dont les cellules se divisent indéfiniment, reformant alors de nouveaux organes (par division puis élongation puis organogenèse.) Ces nouveaux organes se détachent ensuite de la plante mère et s’enracinent, formant des clones autonomes

B- Stratégies de reproduction végétative

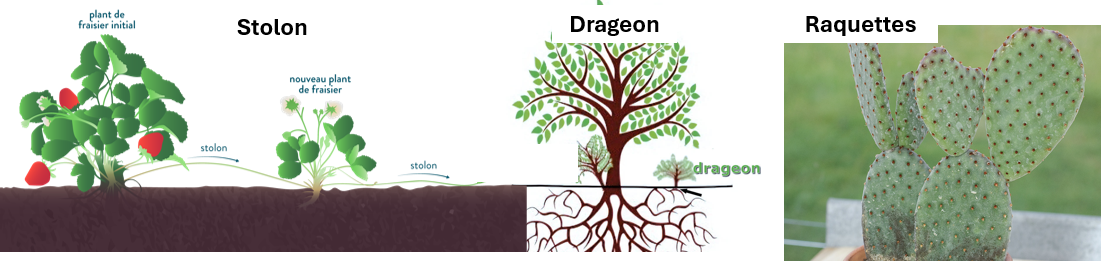

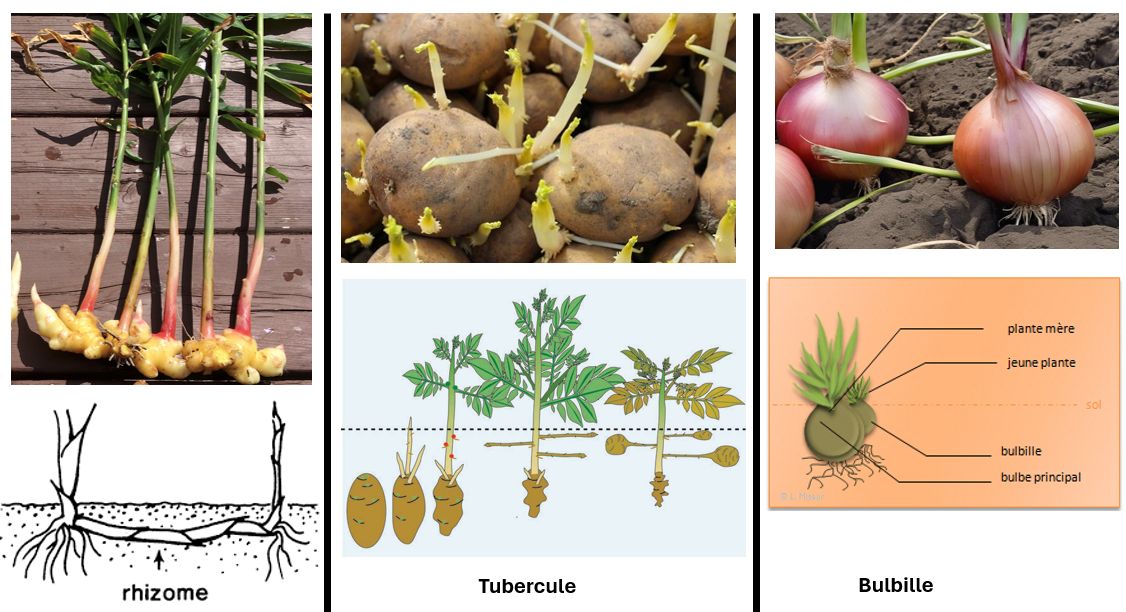

Différents organes permettent la reproduction asexuée.

Certains organes sont spécialisés dans la reproduction végétative :

Exemple : stolons des fraisiers (portion de tige aérienne), drageon des framboisier (portion de tige souterraine), raquettes du figuier de barbarie (feuilles)

Certains organes de réserves, non spécialisés permettent aussi cette reproduction végétative :

Exemple : Rhizome du gingembre (portion de racine), tubercules de la pomme de terre (portion de racine), bulbe de l’oignon

Ces différentes stratégies sont utilisées par l’homme pour cloner une plante intéressante ou pour reproduire rapidement une plante. Différents processus existent :

- Le bouturage: Détacher un morceau de tige ou de feuille puis favoriser la formation de racine

- Le marcottage: Favoriser la formation de racine sur une tige liée à la plante mère puis la séparer

- Le repiquage: récupérer des bulbes, des portions de rhizome ou de stolon et les replanter.

II- La reproduction sexuée

A- La fleur : l’organe de la reproduction sexuée

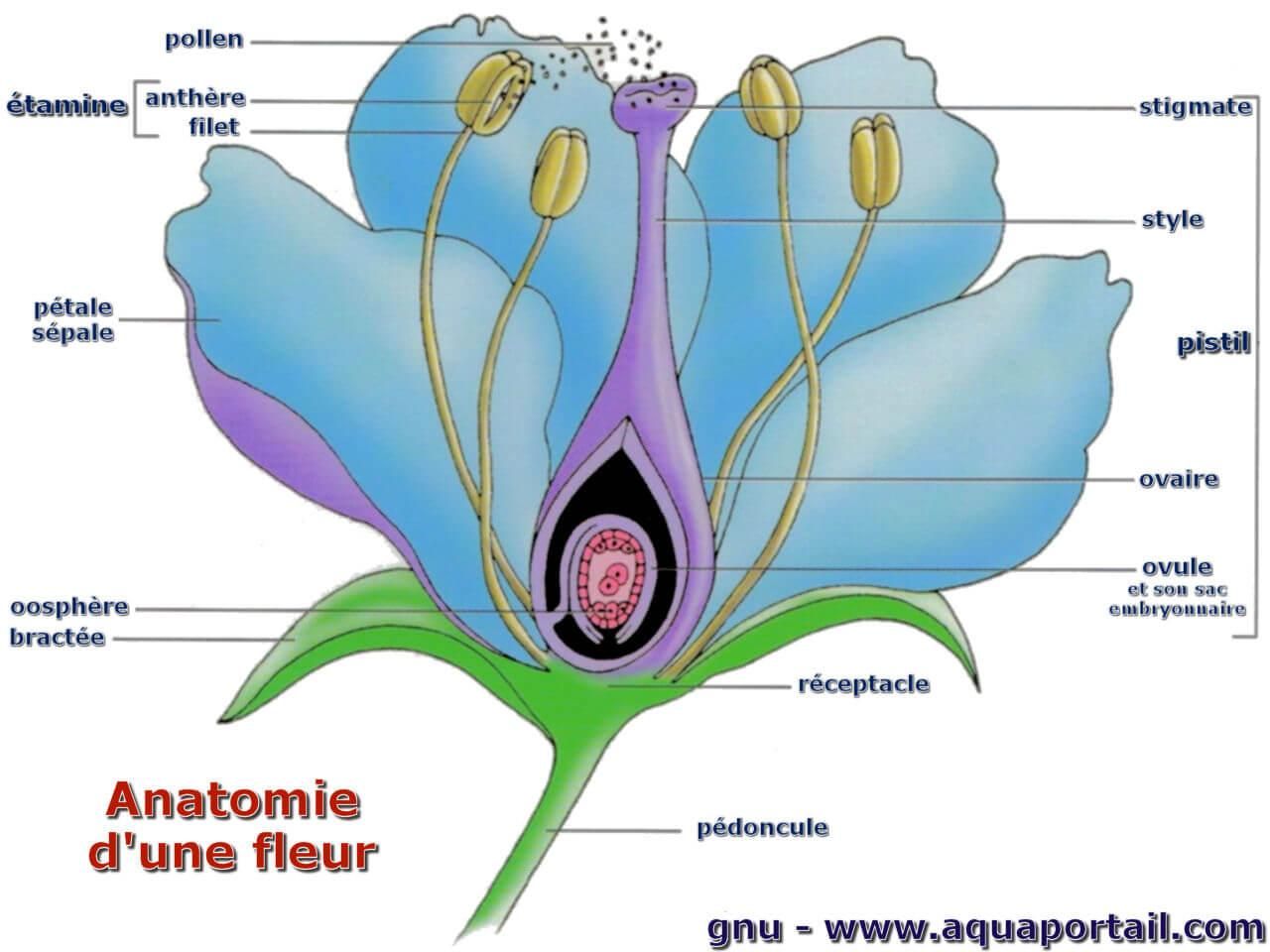

La fleur des Angiosperme est un organe spécialisé dans la reproduction sexuée

D’une grande variété de formes, de dimensions ou de couleurs, selon les espèces, les fleurs renferment les organes reproducteurs mâles (=les étamines) et/ou femelles (=le pistil)

Elles comportent classiquement de l’extérieur vers l’intérieur des pièces florales organisées en cercles concentriques (ou verticilles) :

- Verticille 1 : Les sépales. Pièces stériles, souvent vertes, mais pouvant ressembler à des pétales (on les appelle alors tépales)

- Verticille 2 : Les pétales. Pièces stériles, pouvant être colorés et jouer un rôle dans l’attraction des pollinisateurs.

- Verticille 3 : Les étamines. Pièces fertiles mâles, composées d’un filet et d’une anthère. Le pollen contenant les gamètes mâles est produit dans les anthères, qui s’ouvrent à maturité, permettant la dispersion du pollen.

- Verticille 4 : Le pistil. Pièces fertiles femelles, composée d’un ou plusieurs carpelle formé d’ovaire, style et stigmate. Le pollen est déposé sur le stigmate puis germe dans le style, permettant aux gamètes mâles de rejoindre les ovules qui sont produits dans les ovaires.

Schéma bilan anatomie florale completé

Le nombre, la forme et les relations entre les différentes pièces florales est caractéristiques de l’espèce et du groupe de la plante.

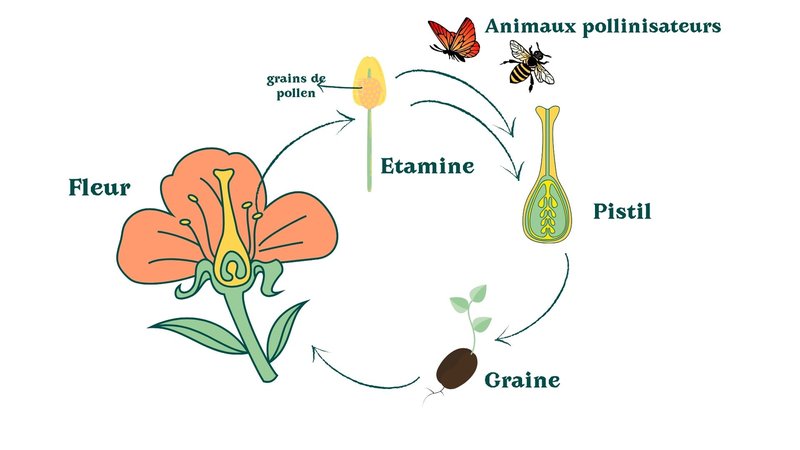

B- Les étapes de la reproduction

La reproduction des plantes fait intervenir différentes étapes :

- Production des gamètes par méiose : Les ovules sont produits dans l’ovaire contenu dans le pistil et les gamètes mâles dans le pollen produit par les étamines

- Pollinisation : dépôt du pollen sur le pistil.

- Fécondation : rencontre des gamètes

- Formation d’une graine souvent contenue dans un fruit

- Dispersion du fruit et donc de la graine

- Germination de la graine et formation d’un nouvel individu

C- La pollinisation et la fécondation

La pollinisation est le dépôt du pollen sur le stigmate du pistil.

Dans le cas d’une fleur hermaphrodite (= contenant des organes mâles et femelles), il peut y avoir autopollinisation et autofécondation.

Cependant, dans la majorité des cas, les Angiospermes favorisent la fécondation croisée : la fécondation des ovules d’une plante se fait alors par le pollen d’une autre plante : cela permet une diversification génétique.

Les mécanismes favorisant cette fécondation croisée (et évitant donc l’autofécondation) sont multiples :

- Fleurs mâles et femelles d’une même plante qui ne fleurissent pas en même temps

- Plantes dioïques : certains plants sont uniquement mâles et d’autres uniquement femelles

- Incompatibilités génétiques ou chimiques entre le pollen et le stigmate d’une même plante

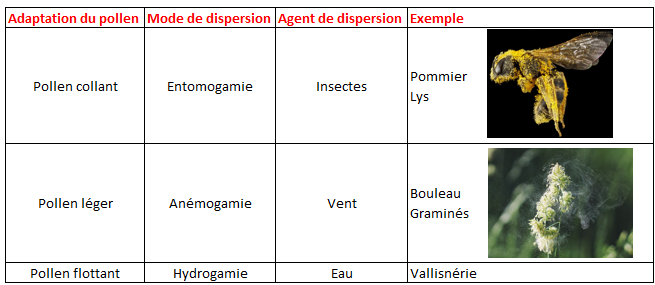

La pollinisation peut être réalisée par différents agents pollinisateurs.

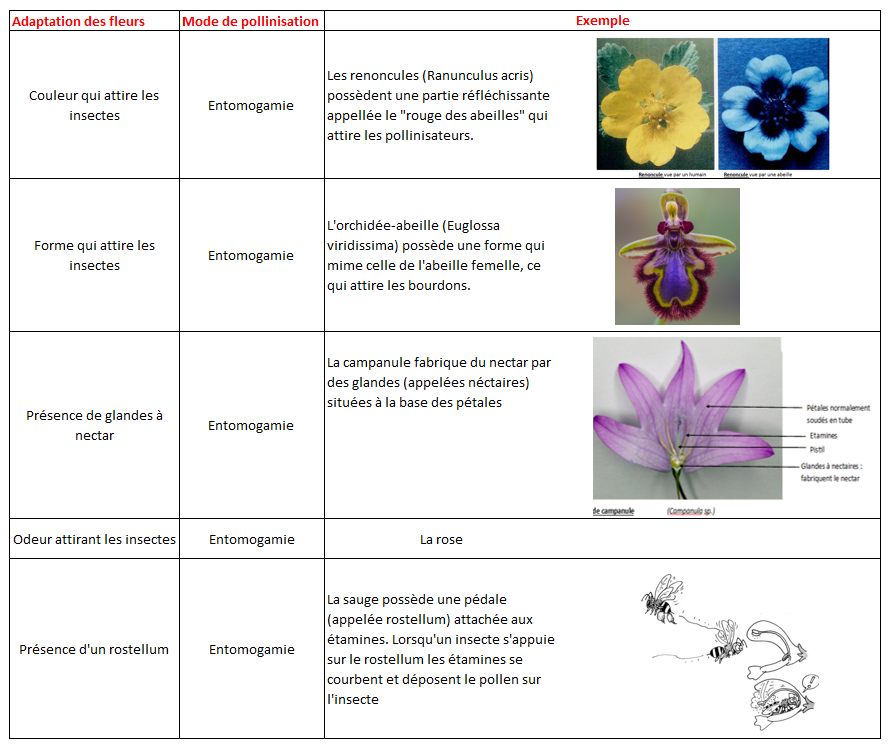

Les fleurs et le pollen présentent des caractéristiques en lien avec le mode de pollinisation :

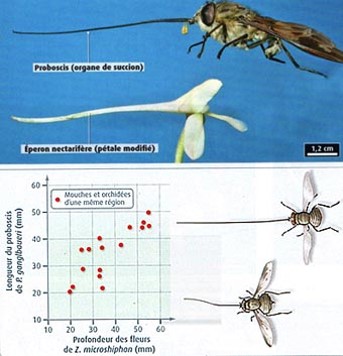

Certaines plantes et certains pollinisateurs présentent des co-adaptations l’un à l’autre : les pollinisateurs possèdent des adaptations aux fleurs qu’ils pollinisent et les fleurs possèdent des adaptations à leur pollinisateurs

Ces co-adaptations s’expliquent par un phénomène de co-évolution (ou évolution conjointe) des deux espèces au cours du temps :

Chez la plante, les caractères permettant d’attirer le pollinisateur sont sélectionnés (fabrication de nectar, forme des pétales …) et chez le pollinisateur, les caractères permettant la pollinisation sont sélectionnés (poils, trompe …).

Exemple : Orchidée et mouche

Une fois le pollen déposé sur le stigmate, le pollen absorbe le liquide produit par le stigmate et germe en formant un tube pollinique qui permet la progression des gamètes jusqu’à l’ovaire. Le tube pollinique fusionne alors avec l’ovaire, permettant la rencontre des gamètes

D- La formation des graines et des fruits et leur dissémination

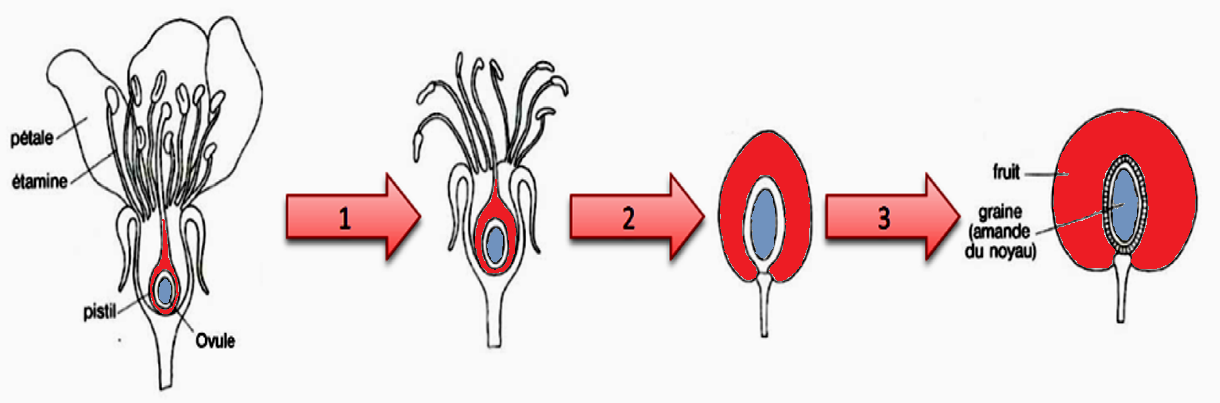

Suite à la fécondation, les ovules se transforment en graine contenant l’embryon et les ovaires se transforment en fruit.

Les fruits contiennent donc des graines.

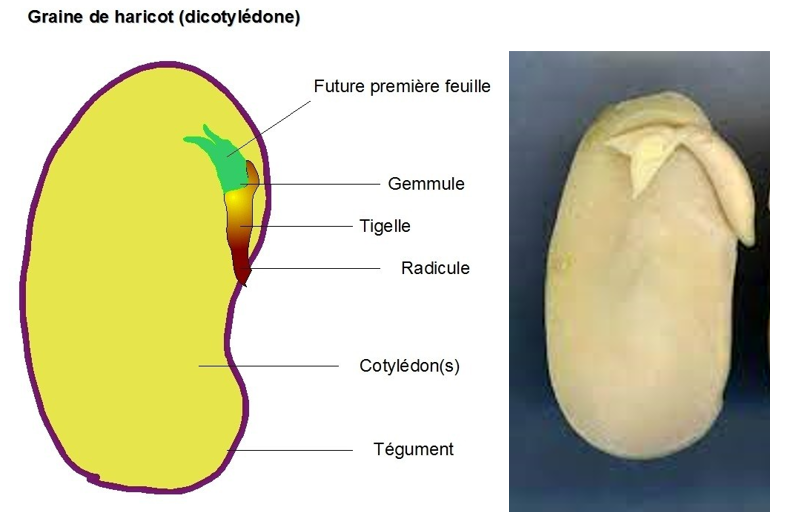

Les graines contiennent l’embryon qui est en vie ralentie, des réserves qui lui permettront de germer lorsqu’il sortira de cette vie ralentie, ainsi qu’un tégument (une enveloppe dure protégeant l’embryon) . Les réserves peuvent être des glucides, des lipides ou des protéines. (cf. Chapitre 2)

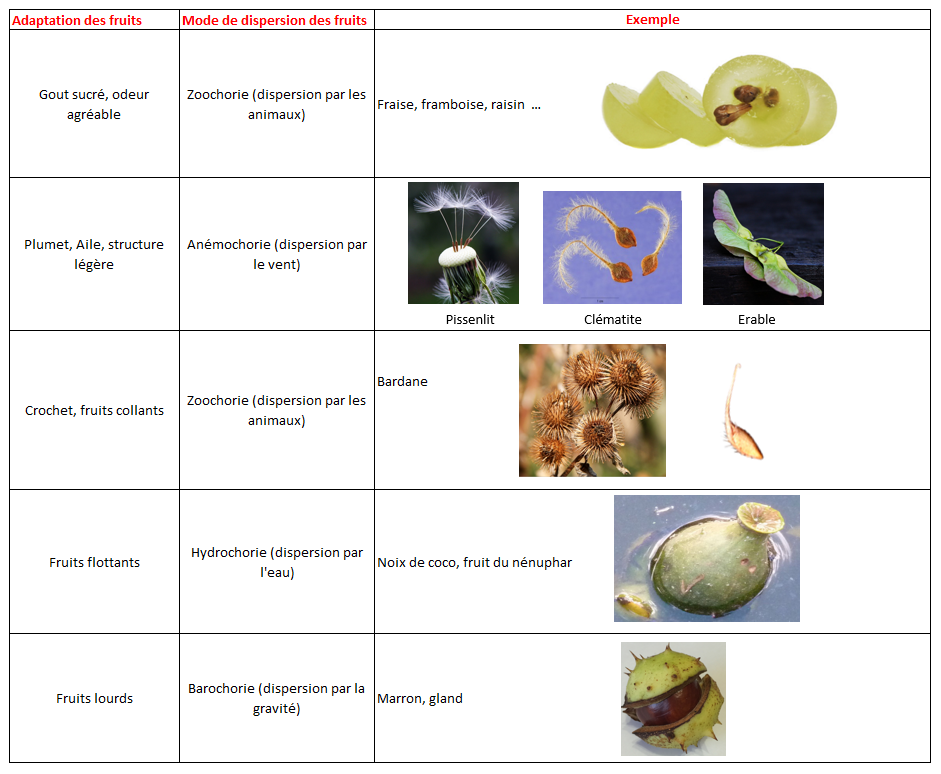

Les fruits contenant les graines sont dispersés, c’est-à-dire envoyés à distance de la plante mère avant la germination des graines. Cela permet de coloniser efficacement le milieu.

Cette dispersion peut se faire par différents agents, et les fruits présentent des adaptations à ces modes de dispersion :

E- La germination de la graine permet le développement d’une nouvelle plante

Une graine comporte

- un embryon qui deviendra la future plante,

- des tissus de réserves (cotylédons et/ou albumen) riches en molécules organiques préalablement synthétisées et stockées par la plante mère

- et des enveloppes protectrices résistantes (téguments)

Les graines sont très déshydratées et peuvent survivre longtemps sous cette forme, si les conditions de germination ne sont pas réunies : les graines sont en vie ralentie ou en état de dormance.

Quand les conditions deviennent favorables, la germination de la graine commence :

- Hydratation de la graine qui permet l’action de phytohormones, comme l’Acide Gibbérellique

- Activation (grâce aux phytohormones) d’enzymes variées capable d’hydrolyser les macromolécules organiques de réserves (stockées préalablement dans les tissus de réserves) en petites molécules organiques directement utilisables par l’embryon = c’est la mobilisation des réserves.

- Nutrition de l’embryon (grâce à ces petites molécules organiques) qui grandit et forme une plantule : la plantule assure ainsi ses besoins en énergie jusqu’au moment où elle pourra réaliser elle-même la photosynthèse (émergence des premières feuilles vertes).

El l’excellente vidéo de Bio-Logique pour conclure