INTRODUCTION

Alors que la lithosphère océanique ne dépasse pas 200 Ma, les roches affleurant à la surface des continents présentent des âges variés pouvant atteindre 4 Ga. Ces âges considérables s’expliquent par la faible densité de la lithosphère continentale (LC), qui demeure principalement en surface malgré les nombreuses déformations qu’elle subit. En effet, la convergence de plaques lithosphériques conduit à la collision entre deux masses continentales ce qui aboutit à la formation de chaînes de montagne (= orogène) dites de collision (Ex. les Alpes, l’Himalaya…). Ce mécanisme de formation est appelé orogenèse.

Soumises à des mécanismes d’altération chimique et physique, les ceintures orogéniques formées tendent à disparaître, modifiant ainsi progressivement le visage de la Terre.

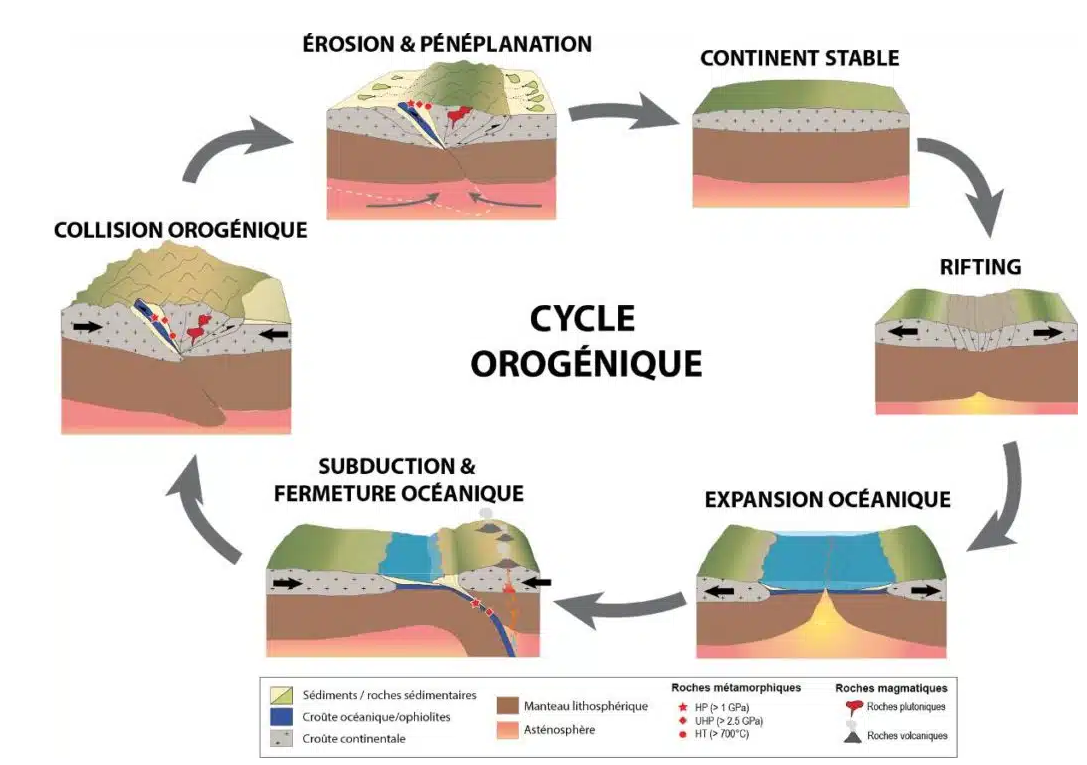

L’ensemble des processus de formation d’une chaine de montagne jusqu’à sa disparition est appelé un cycle orogénique.

Les roches continentales portent des indices traduisant la présence d’anciennes chaînes montagneuses (déformations, plis failles inverses, schistosité, minéraux métamorphiques de collision …). L’étude de ces marqueurs permet de reconstituer l’histoire mouvementée des domaines continentaux et d’identifier les différents cycles orogéniques successifs. L’étude de la géographie passée de la Terre s’appelle la paléogéographie.

Comment reconstituer les traces des cycles orogéniques et ainsi retrouver la trace des visages passés de la Terre ?

I- Les ophiolites témoignent de la fermeture d’océans aujourd’hui disparus

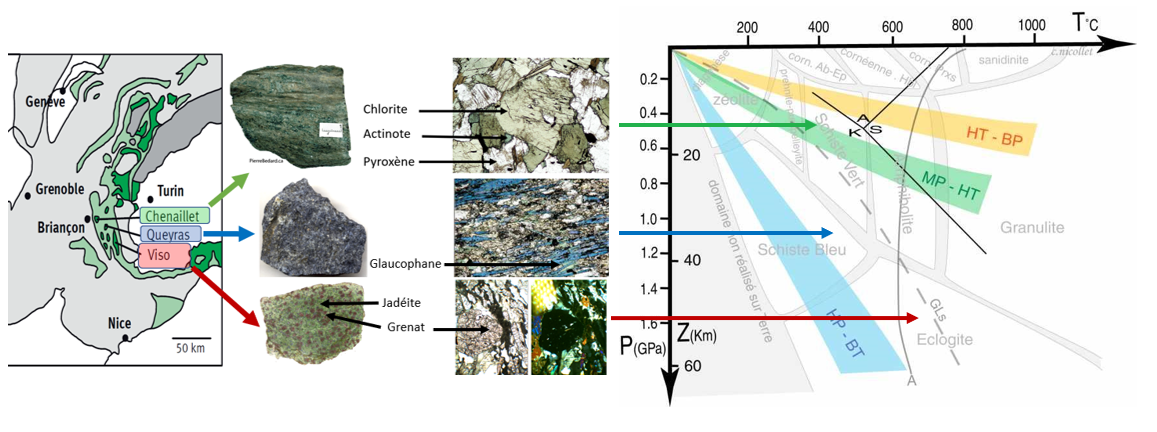

A- Les ophiolites : des roches océaniques en milieu continental

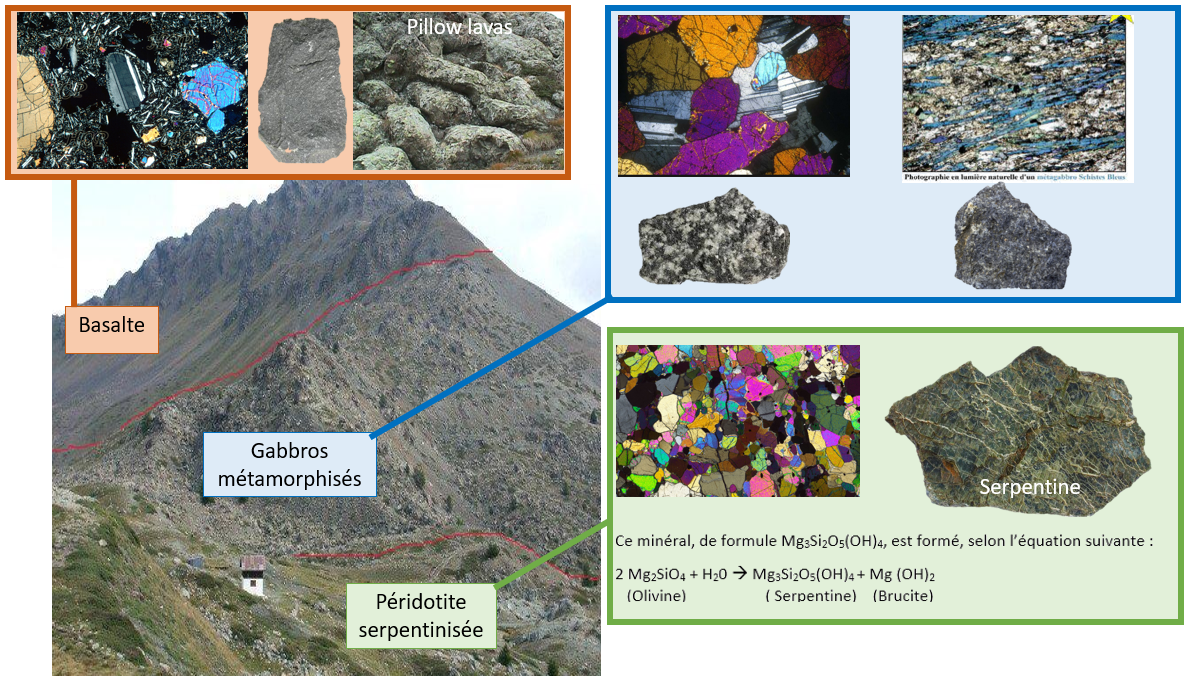

Une ophiolite est un fragment de lithosphère océanique observable sur un continent.

Elles sont composées, comme toute lithosphère océanique, d’une superposition de péridotite, de gabbro et de basalte, notamment des basaltes en coussins (pillow-lavas) associés à un refroidissement rapide des laves dans l’océan.

Elles sont parfois surmontées de sédiments océaniques, contenant des microfossiles d’êtres vivants marins.

Elles contiennent parfois des minéraux métamorphiques issus de l’hydratation des roches :

- La péridotite peut contenir de la serpentine, un minéral typique de l’hydratation des péridotites

- Les gabbros peuvent être métamorphisés dans le facies schiste vert : ils contiennent alors de la chlorite, de l’actinote et d’autres minéraux verts typiques d’une hydratation des roches.

B- La mise en place des ophiolites témoigne d’une suture entre continents

Les ophiolites sont donc composées de roches se formant en milieu océanique exclusivement et sont parfois hydratées. Leur présence sur un continent indique donc la présence d’un ancien océan à cet endroit, qui a été refermé en « coinçant » des fragments de lithosphère océanique entre les deux continents : les ophiolites témoignent donc d’une suture entre deux continents.

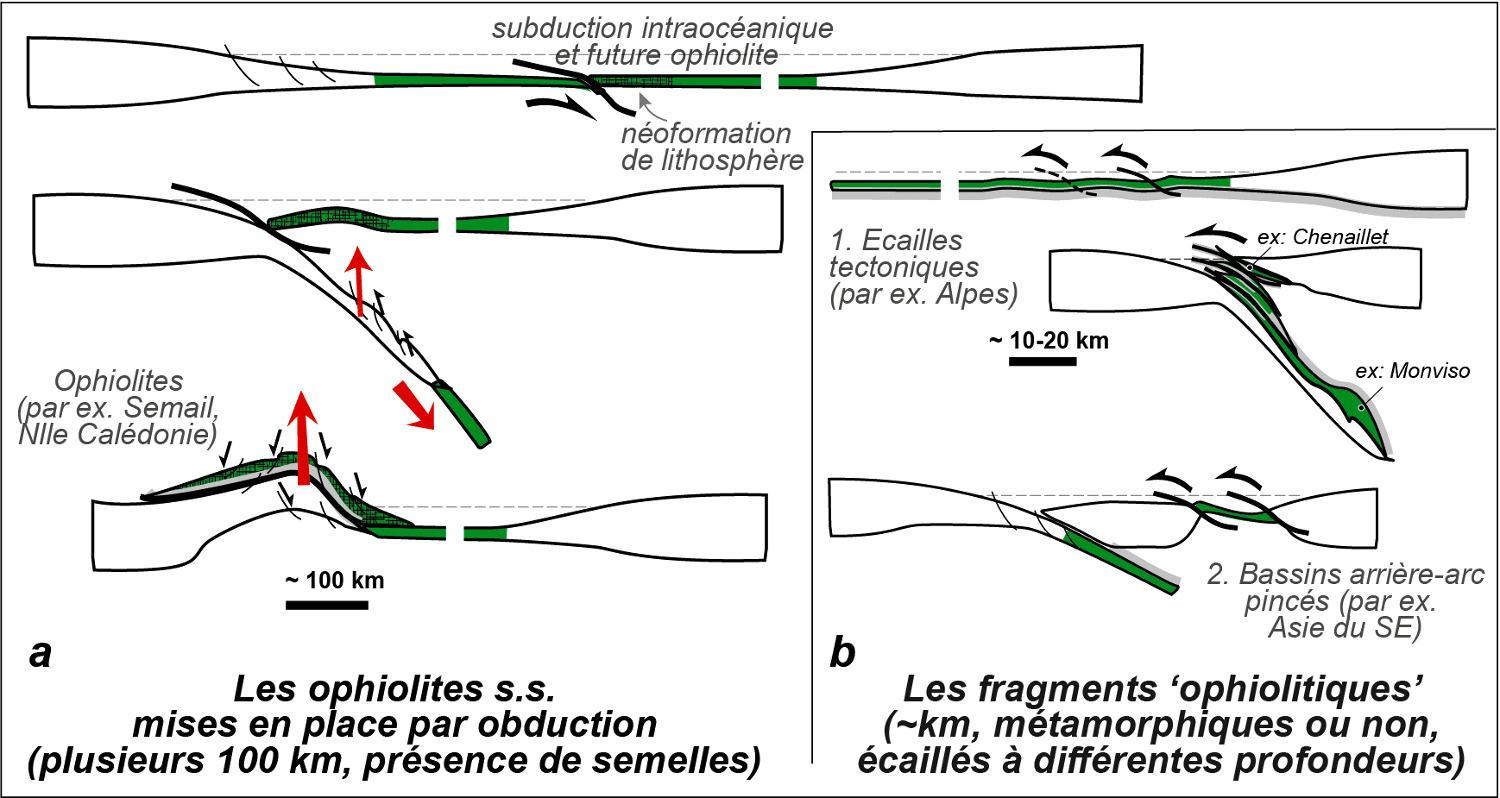

L’arrivée en surface des ophiolites peut se faire par deux processus :

L’obduction : Lors de la convergence, la LO est charriée par-dessus la LC. (ex : Ophiolite de Bou-Azzer au Maroc)

L’obduction : Lors de la convergence, la LO est charriée par-dessus la LC. (ex : Ophiolite de Bou-Azzer au Maroc)

- La subduction puis exhumation: Lors de la convergence, la LO entre en subduction puis est remise à la surface lors de la collision. Les ophiolites qui en résultent présenteront alors des marqueurs de la subduction et notamment un métamorphisme particulier suivant un gradient de haute pression et basse température : les metagabbros présenteront un facies de schistes verts, de schistes bleus (avec de la glaucophane) ou d’éclogites (avec du grenat et de la jadéite)

L’étude des ophiolites permet donc de déterminer la présence d’un ancien océan, refermé par convergence.

II- Les marges passives et rifts : témoins de la fracturation continentale et de l’ouverture d’océans

La mise en place d’un océan nécessite une étape de fracturation continentale (ou rifting) suivie de la mise en place d’une dorsale océanique qui formera de la lithosphère océanique (= océanisation). Tout ceci a lieu en contexte de divergence.

A- Les rifts : témoins d’une déchirure continentale.

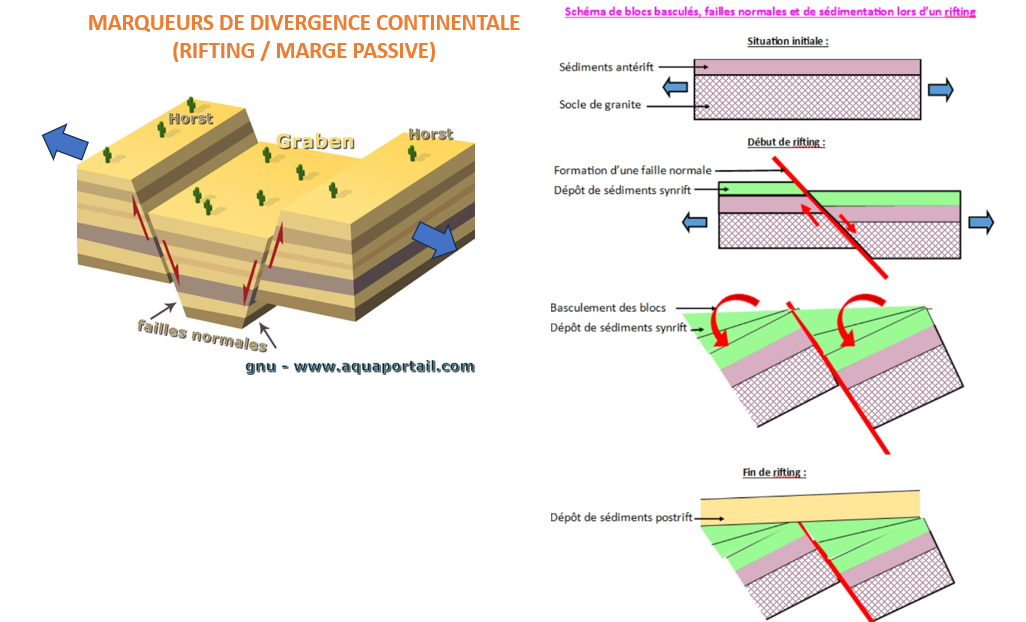

Les rifts, ou bassins sédimentaires continentaux sont formés par une divergence qui déchire la croute continentale.

Ils sont marqués par de nombreuses failles normales, délimitant un fossé d’effondrement en marche d’escalier. Souvent, les blocs formant les marches sont basculés (on parle de blocs basculés)

L’intérieur du fossé contient des roches sédimentaires typiquement continentales :

Des conglomérats issus de l’érosion des flancs du rift. Voir ci contre

Des conglomérats issus de l’érosion des flancs du rift. Voir ci contre- Des évaporites (sel gemme, gypse …) issues de la précipitation de sels minéraux lors de l’évaporation des eaux de ruissellement

Aujourd’hui des rifts récents sont visibles dans la région de l’Afar en Ethiopie

B- Les marges passives : témoins d’une ouverture océanique

Suite à un rifting, si l’étirement continue, la lithosphère continentale se rompt. Une nouvelle dorsale océanique se forme dans la déchirure et met en place de la lithosphère océanique : un océan se forme alors.

Les bords du rift deviennent alors des zones de transition entre le continent et l’océan : on les appelle alors des marges passives.

Leurs caractéristiques sont donc celles d’un rift (failles normales, blocs basculés et sédimentation continentale antérift) auxquelles s’ajoutent une sédimentation particulière témoignant de l’océanisation progressive :

Des sédiments marins se mettent en place dans les creux formés par les blocs basculés, prenant alors une structure en éventail ( c’est une sédimentation syn-rift), puis des sédiments marins se déposant plus profondément dans les océans recouvrent la structure, formant une couche plane de sédiments post-rifts.

Les rifts et marges passives témoignent d’un contexte de divergence permettant de retracer les mouvements des plaques lithosphériques.