CHAPITRE 4 : GÉOTHERMIE ET PROPRIÉTÉS THERMIQUES DE LA TERRE

I- L’exploitation de l’énergie thermique de la Terre

A- Principe de la géothermie

A la surface de la Terre, on trouve des preuves de l’existence d’une énergie interne et d’une production de chaleur à l’intérieur de la Terre :

- Les sources chaudes

- Les geysers

- Le volcanisme

Cette énergie interne produit de la chaleur : on parle d’énergie géothermique

L’Homme utilise cette énergie géothermique pour se chauffer (géothermie de basse énergie) ou produire de l’électricité (géothermie de haute énergie).

- La géothermie de basse énergie consiste à utiliser la chaleur d’aquifères, c’est à dire de nappes d’eau souterraines réchauffées par l’énergie géothermique.

- La géothermie de haute énergie consiste à utiliser la vapeur à très haute pression contenue dans les roches. Cette vapeur doit avoir une température atteignant les 200°C.

B- Gradient et flux géothermique

Le gradient géothermique correspond aux variations de température à l’intérieur de la Terre en fonction de la profondeur. On le mesure par des relevés de température dans des mines ou par des forages.

Il est représenté par une courbe appelée le géotherme

Sa valeur moyenne dans la croûte continentale est de 30°C/km, mais il est plus élevé dans le manteau et le noyau et présente des variations importantes selon l’endroit en fonction des roches qui composent la croûte.

Le flux géothermique correspond à la quantité de chaleur dissipée par unité de surface terrestre. Ce flux est variable d’un endroit à l’autre.

Il dépend du gradient géothermique mais également de la conductivité thermique des roches (= capacité d’une roche à transmettre la chaleur)

Au final, le flux de chaleur à un endroit est dépendant du contexte géodynamique à cet endroit.

C- Recherche d’une zone d’exploitation géothermique

Pour l’exploitation géothermique le flux géothermique doit être fort

Le flux géothermique moyen est de l’ordre de 87 mW/m2 mais il est variable suivant le contexte géodynamique :

- faible sur les plateaux continentaux et les chaines de montagnes (car l’épaisseur de la CC est grande et la conductivité des granites est faible),

- Plus fort dans les bassins sédimentaires (car CC plus fine et remontée du MOHO donc de l’asthénosphère chaude)

- Moyen dans les océans (car CO plus fine que la CC mais conductivité des basaltes et gabbros très faible)

- Très fort dans les zones volcaniques : dorsales, volcans … car remontée d’asthénosphère chaude

L’exploitation de l’énergie thermique terrestre est donc favorisée dans les bassins sédimentaires et les zones volcaniques sécurisées.

II – Origine et transfert de l’énergie thermique de la Terre

A- Production de la chaleur terrestre

La production interne de chaleur est due à 3 paramètres principaux :

– La radioactivité contenue dans le manteau terrestre : Lors de la formation de la Terre, les roches du manteau ont stocké des éléments chimiques radioactifs (notamment du Thorium, de l’Uranium et du Potassium). Ces éléments se transforment en d’autre (par radioactivité) ce qui produit de la chaleur encore aujourd’hui.

– La chaleur primitive d’accrétion : La Terre s’est formée par accrétion de météorites (accrétion = collision). Cette accrétion a stocké de l’énergie thermique, qui est lentement libérée par la Terre.

– La cristallisation de la graine : Le noyau de la Terre est formé de 2 parties : le noyau interne (=la graine) qui est solide, et le noyau externe qui est liquide. Or, le noyau externe se solidifie petit à petit (donc le noyau interne grossit), ce qui produit de la chaleur.

La chaleur est donc produite en profondeur, au niveau du noyau et du manteau. Elle est ensuite transférée jusqu’à la surface.

B- Mode de transfert de la chaleur terrestre

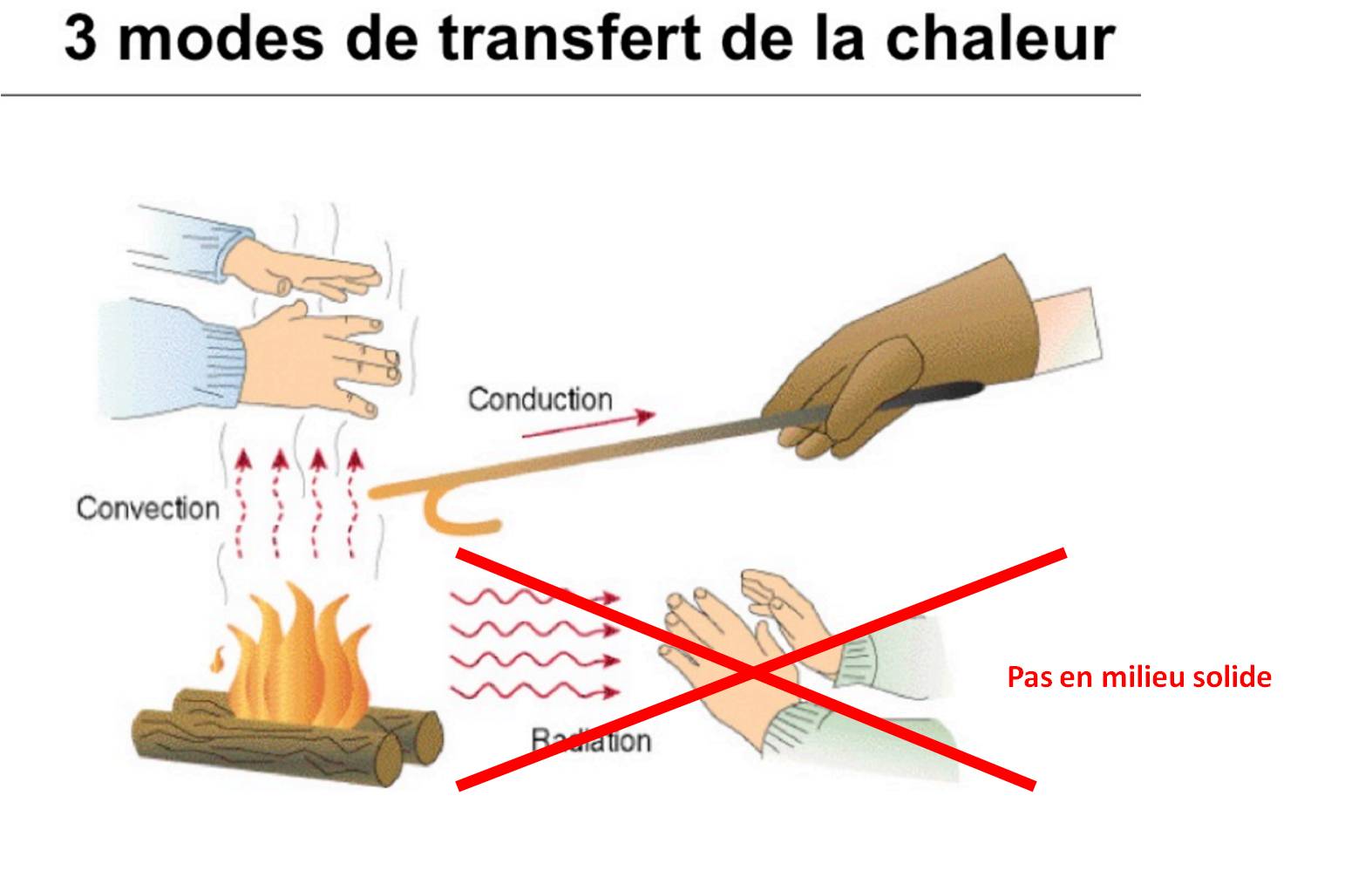

L’énergie thermique est propagée par conduction et convection.

- La conduction est un transfert de chaleur de proche en proche sans déplacement de matière : c’est par exemple le phénomène qui se produit si vous posez la main sur un radiateur : la chaleur est conduite (= transportée) par le métal du radiateur directement à vos mains.

L’efficacité de ce transfert dépend de la conductivité thermique des roches

- La convection correspond à un transfert de chaleur par déplacement des matériaux : ici l’asthénosphère.

La matière chaude a généralement tendance à monter (car sa densité est plus faible) alors que la matière froide a tendance à descendre (car sa densité est plus forte) :

L’asthénosphère est chauffée au niveau du noyau, puis elle remonte créant des

panaches ascendants de magma. Ces magmas, une fois émis au niveau des dorsales ou des volcans, refroidissent en formant la lithosphère. Comme ils refroidissent, ils deviennent plus denses et plongent dans l’asthénosphère (subduction), où ils seront ensuite réchauffés, donc ils remonteront … …. Tout cela forme des boucles de matériel de température différente que l’on appelle des cellules de convection.

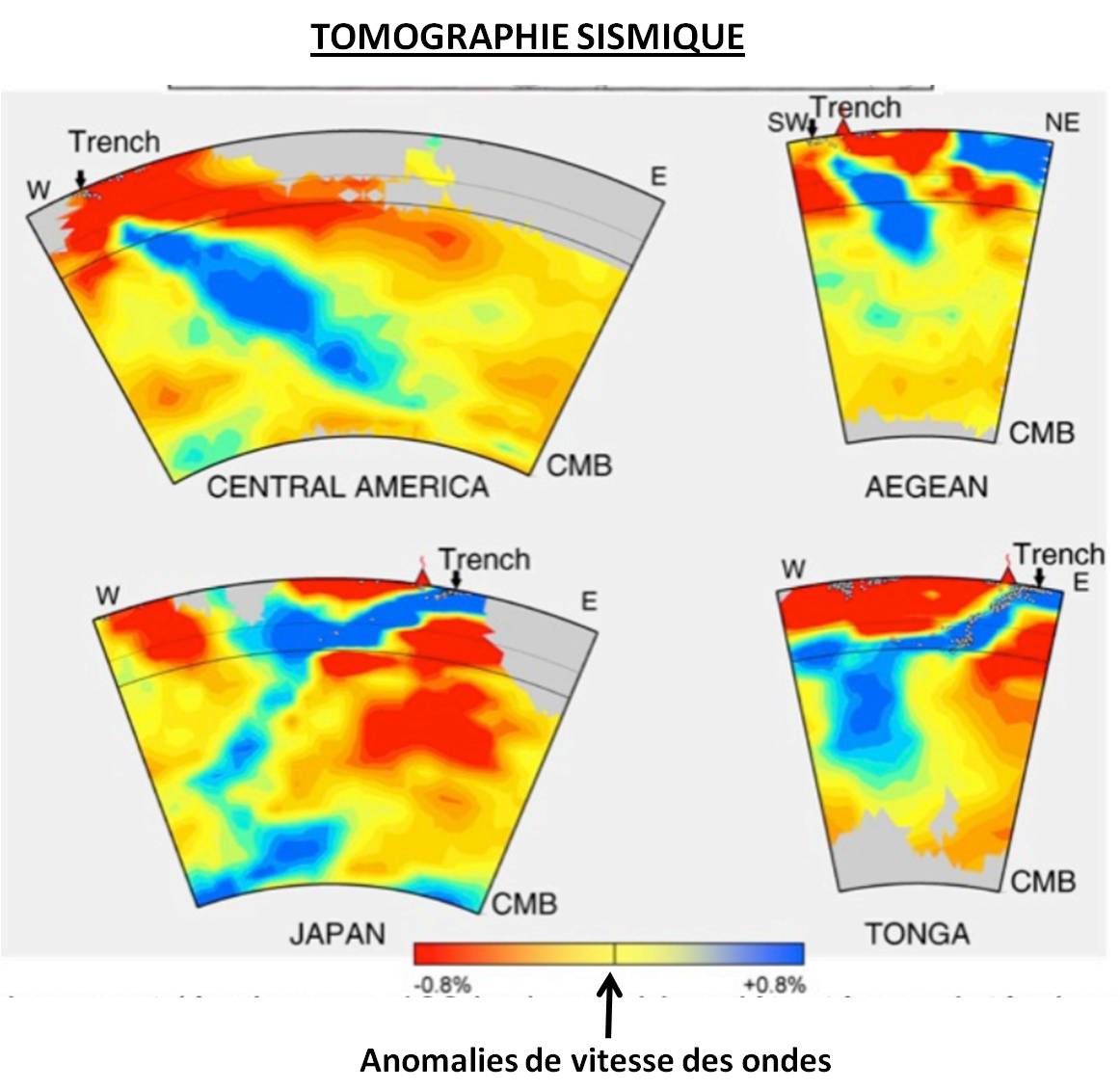

Ces échanges de matière ont été identifiés par tomographie sismique et ont mis en évidence des flux de matière circulaires formant des cellules de convection (le manteau se réchauffe en profondeur, donc remonte, puis se refroidit en surface, donc redescend)

Schéma des mécanismes à l’origine des flux géothermiques

C- Modele global : La Terre est une machine thermique

L’activité thermique de la Terre s’inscrit dans le processus de tectonique des plaques : ce sont les cellules de convection qui expliquent le mouvement des plaques : les dorsales sont dues à la remontée de matériel chaud et les zones de subduction sont dues à la plongée du matériel froid : Or, ce sont les dorsales et les zones de subduction qui entraînent les mouvements de convergence ou de divergence des plaques lithosphériques

Les conséquences de cette activité interne se manifestent en surface par :

– la production de lithosphère au niveau des remontées de magma chaud : dorsales océaniques et magmatisme continental.

– la disparition de plaques lithosphériques au niveau des zones de subduction « froides »

– le couplage entre le mouvement des plaques et les mouvements de convection du manteau sous-jacent : ce sont les cellules de convections qui expliquent le mouvement des plaques lithosphériques.